铜雕佛像艺术与慈悲之美

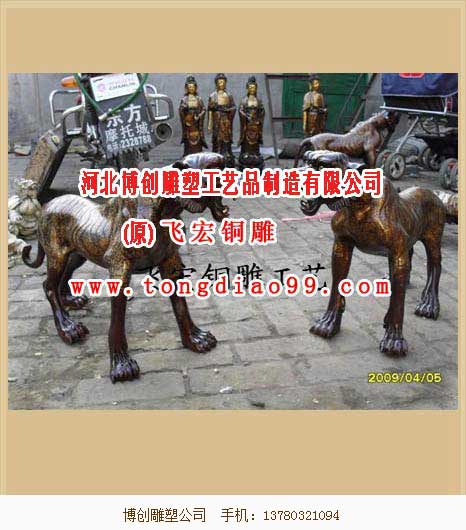

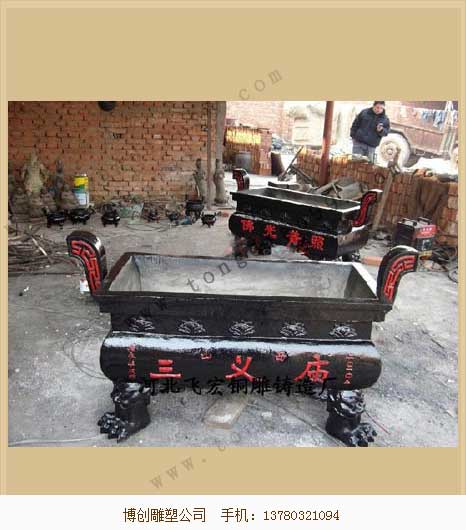

博创铜雕厂优秀作品:拓荒牛,铜关公,财神铜像,胜利女神雕塑,司母戊方鼎,诚信鼎,人物景观雕塑供您选择。在佛陀灭度后的五百年间,世人因“佛相不可显现”而未曾以人形为之造像。在印度佛教艺术最初的流派中,没有佛陀本身的形象。印度的艺术家们通过一些佛经引证了“世尊”和他的一生八相,比如:用“双树及空座”代表“成佛”的场面,用“法轮”来代表“说法”的场面,但用人形来表达佛陀的情况付诸阙如。

公元前3世纪,印度孔雀王朝阿育王执政,这位立志弘扬佛法的君主,向各“希腊化”国家派遣大量传教者。他们为众多“希腊化”国家带去了佛法教义,而古希腊的艺术思想,特别是古希腊对人体美的执著表现及相应的雕塑技艺也由此使佛教徒和古印度的艺术家们不再满足于以脚印、菩提、法轮、宝梯等象征图像来再现、回想并纪念佛陀。在公元前100年左右,那些喀布尔河流域和旁遮普的希腊人佛教徒们更是毫不犹豫地把佛陀塑造成一种人形形象。自此,佛陀造像在时间上绵延了2000多年,在空间上也纵横驰骋,离开其形成地达几千公里。

在中国,佛教于两汉之际传入汉地。两晋南北朝时佛教造像艺术已经取得了相当大的发展,北魏两大石窟的佛像既明显反映出键陀罗艺术的特点,又呈现了中国本土各民族的脸部特征及服饰特色。唐代佛像艺术已成功地将抽象线条与自然身体进行了融会。而在宋以后,更出现了缤纷多姿的菩萨像。

从无相亦无像走向“托形象以传真”,大乘佛教在此过程中不断强化着一个重要信息,那就是:佛之慈悲。

作为佛教观中的世界本体,佛本身已经完全自足,他不需要通过“普度众生”来实现自身价值。大乘佛教提出“报身”、“应身”和“化身”之说,认为“报身”是佛为大乘菩萨说法而变现之身;“应身”指佛为利乐世间众生适应三界六道的不同状况和需要而变现之身;“化身”则是“应身”的不同说法。佛在其“法身”,之外还拥有如恒河沙般众多的“变化身”完全是为了俯就众生的需求:“众生机感,义如呼唤,如来示化,事同响应,故名为应。”又所谓“应他之机,缘所化现”,佛经中的一个“应”字,将这种源自悲悯之感的俯就特质表达得淋漓尽致。